"El presente del pasado es la Memoria, el presente del presente es la Acción , y el presente del futuro es la Imaginación. Si cruzáramos estos tres elementos podemos hacer el futuro. Porque el futuro no es lo que va a ocurrir, pero si lo que seamos capaces de construir." San Agustín, “Confesiones”. Libro XI.

jueves, 21 de noviembre de 2019

miércoles, 2 de octubre de 2019

Del envejecimiento y la edad mínima jubilatoria

Se habla mucho de la “esperanza de vida” creciente como causa del creciente déficit del BPS y como justificación de un “inevitable” aumento de la edad mínima para jubilarse.

Hay una falsa percepción (no dicha explícitamente, pero tampoco aclarada pues es funcional a las políticas imperantes) de que la vida se ha “estirado”, que las etapas de la vida advienen más tarde (se madura “más tarde”, la vitalidad y las fuerzas declinan “más tarde” y la ancianidad y la muerte ocurren “más tarde”). Es generalizada la idea de que en la antigüedad el hombre a los 40 o 45 años era ”un anciano”; incluso es habitual escuchar que Jesús al ser ejecutado (33 años aprox.) era ya un “hombre mayor”. Nada más alejado de la realidad.

La esperanza de vida es una estadística y su aumento está explicado por la disminución de la mortandad en la infancia o en edades tempranas. Se utiliza generalmente como un indicador del grado de desarrollo humano de un país o región.

Como resultado de una drástica disminución de la mortalidad infantil , de la aplicación de políticas preventivas de los accidentes viales y los enormes avances en la medicina , la vida media de la población ha experimentado un incremento sustancial, sobre todo a partir de mediados del siglo XX y ello se refleja en un ascenso notorio de la esperanza de vida, que ha subido 10 puntos en el Uruguay desde 1960, en que el índice marcaba 67 años de esperanza de vida al nacer, hasta 2017 en que el mismo indicador marca 77 años (74 para los hombres, 81 para las mujeres).

Para entender mejor esto, haremos un muy breve recorrido por la Historia Humana para ver la evolución de la “esperanza de vida”

En los últimos 100 000 años, la evolución biológica del Homo Sapiens ha sido mínima, casi nula por lo que ya en aquella época tenía la potencialidad de vivir 90 o 100 años. Ocurre que muy pocos lograban alcanzar esas edades por razones como la mala alimentación, la exposición a situaciones climáticas adversas y desastres naturales, infecciones, epidemias y ataques de los depredadores entre seguramente otras. Vivían en permanentes condiciones extremas, deambulando de un lado a otro cazando o recolectando frutos, en grupos pequeños de una o dos familias. Lo normal era que sólo los más inteligentes y los más fuertes sobrevivían la infancia y muy pocos superaban los 15 años. Por cierto entre quienes llegaban a esa edad tendrían la destreza y la fuerza adquirida para sobrevivir hasta los 45 o 50 años… Pero al llegar a esas edades la fuerza empezaba a declinar, dejaban de ser aptos para enfrentar esa dura vida y comenzaban a morir. Pero lejos estaban aún de llegar a la vejez. Morían JÓVENES.

Posteriormente, a partir de hace (más o menos) unos 10 000 años, los humanos van dejando la vida nómade, se establecen en asentamientos permanentes y comienzan a cultivar la tierra o se dedican al pastoreo de ganado dedicándose a la transhumancia, en un proceso que se llama la ”Revolución Neolítica”. Tras el descubrimiento de que un área cultivada producía mil veces más alimento que la misma área de bosque nativo, el proceso se aceleró y de aldeas de 200 habitantes, se pasó a pueblos de 2000 hab. y de allí a ciudades de 50 000 hab. en un período de apenas tres o cuatro mil años, dando lugar a las primeras civilizaciones.

Sin embargo, fueron tiempos muy difíciles y las grandes concentraciones, el hacinamiento, la falta de higiene aceptable, la falta de saneamiento y la acumulación de basura crearon un nuevo enemigo peor que los depredadores naturales: las enfermedades contagiosas. Epidemias de gripe, viruela, neumonía, tuberculosis, cólera, sarampión, tifus, poliomielitis reducían a menos de la mitad la población infantil de cada generación antes de alcanzar la edad de reproducción (además de los adultos). A lo que hay que agregar una mayor complejización de la organización social, la estratificación por castas o clases mediante la imposición de los más fuertes, condenando a masas de campesinos, plebeyos y esclavos a sobrevivir con una dieta basada en cereales, muy pobre en proteínas, vitaminas y fibra, con las consecuencias imaginables.

Algunas estimaciones realizadas indican que una mujer debía tener promedialmente 5 hijos sólo para mantener el nivel poblacional, pues 3 de ellos seguramente morirían antes de llegar a la edad de reproducción. A lo que debemos agregar todavía el riesgo creciente de morir durante un parto. Por todo ello sumado, la esperanza de vida cayó a niveles incluso inferiores al antedicho del Paleolítico y se mantuvo muy bajo por muchos siglos hasta el siglo XIX.

Recién con la Revolución Industrial, con la construcción de alcantarillas, la potabilización del agua, una mejor comprensión de las causas y la trasmisión de las enfermedades y mejoras en la higiene como un simple lavado de manos, comienza a registrarse un aumento de la esperanza de vida.

Pero es en el siglo XX cuando se da un salto cualitativo con la irrupción de los antibióticos, las vacunas, las políticas de prevención y otros avances. Durante el siglo XX la mortalidad infantil cayó de un 20 % a comienzos del siglo a menos del 1 % a comienzos del siglo XXI en los países desarrollados (en Uruguay en la actualidad es de 0,67 por cada 100 nacidos vivos).

Actualmente, la esperanza de vida en Uruguay es de más de 77 años (2016). En comparación con los 48 años de comienzos del siglo XX (tasa alta para la época, superior a la de los países europeos), se trata de una verdadera revolución, es una mejora tremenda, pero se debe fundamentalmente, como hemos visto, a la enorme baja de la mortalidad infantil y juvenil y mucho menos a una extensión de la longevidad, que si bien es real es muy lenta y se debe también a los adelantos en medicina, que suponen la cronificación de enfermedades antes mortíferas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, con tratamientos que permiten una sobrevivencia mayor en condiciones aceptables. Es aquí donde queda evidente que esas mejoras logradas en la calidad de vida de los ancianos son para mayor disfrute en sus últimos años y dedicación al ocio creativo y nunca pretexto para explotarlos más.

Desde el punto de vista fisiológico, por otra parte, las condiciones del envejecimiento humano no han variado en milenios. Ya está definido por la ciencia que el cuerpo humano completa su desarrollo y alcanza su plenitud alrededor de los 25 años. Entre los 26 y los 30 años comienza efectivamente el proceso de envejecimiento, aunque por unos cuantos años más será imperceptible. Recién después de los 40 o 45 se empiezan a notar incipientemente algunos signos y comienza a acelerarse el proceso y desde los 60 ya la fuerza y la resistencia han declinado y los esfuerzos para realizar las mismas tareas se hacen paulatinamente más pesados.

Pretender que las personas trabajen más allá de los 60 años supone someterlos a un esfuerzo creciente y configura una recarga extra cruel e inhumana.

El “viejo” debe recuperar el lugar que siempre tuvo en la comunidad, de dignidad, de respeto y reconocimiento social, aportador por excelencia de consejo y experiencia y dedicado plenamente al ocio activo y creativo; es una perversión considerarlo como objeto de explotación.

En economías en permanente crecimiento (crecimiento de la riqueza producida) con un aumento exponencial de los niveles de producción debido a la revolución tecnológica, con la robotización y los sistemas automáticos modernos se debería estar pensando en el alivio del trabajo, en la reducción de la jornada laboral, en el adelanto del retiro, en lugar de incrementarlos. Incluso con los niveles de desocupación crónicos y crecientes es contradictorio (y doblemente cruel) demorar el retiro del trabajador y por tanto demorar la creación de una vacante para llenar por un desocupado.

El aumento de la edad de retiro no es más que otra “receta” más de organismos como el Banco Mundial, para reducir los gastos en Seguridad Social y buscar de ese modo abatir los “déficits fiscales” ( y pagar los "servicios" de la deuda externa) sin tocar con gravámenes al gran capital.

Así de sencillo.

Nelson San Martín

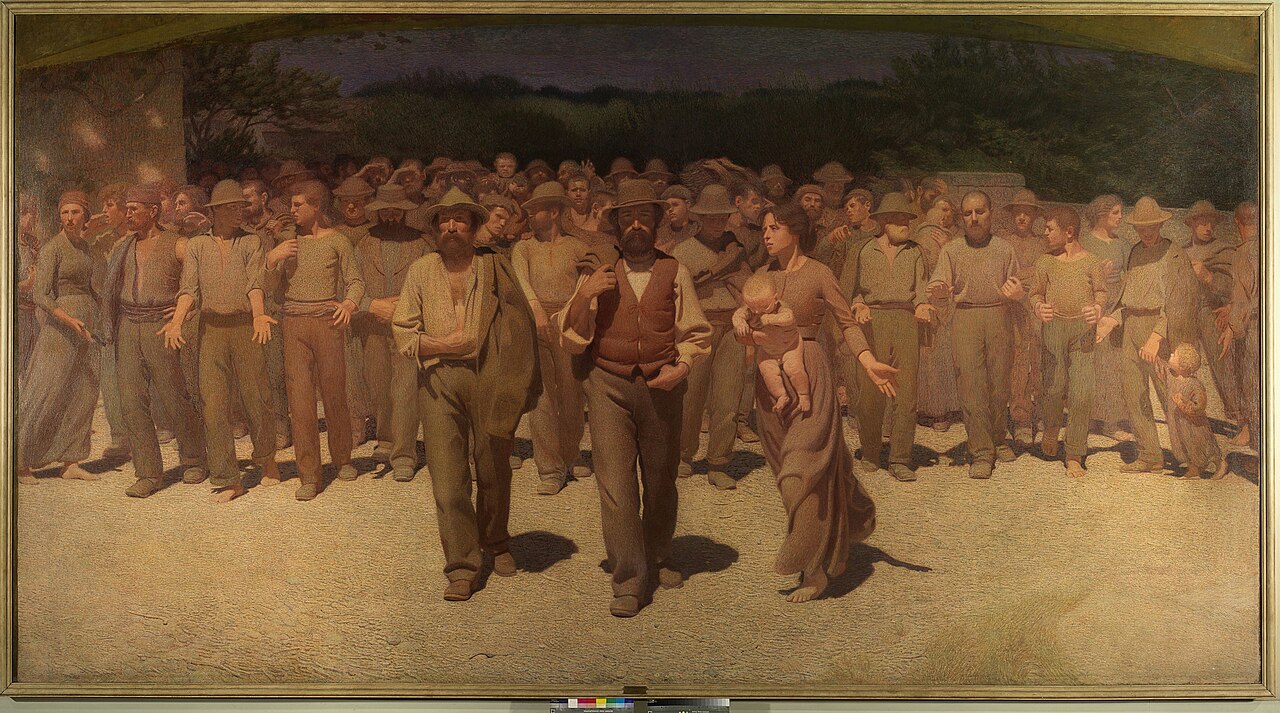

martes, 1 de mayo de 2018

1º de mayo

Salud,trabajadores del mundo!!!

Salud,trabajadores del mundo!!!

"... Cuando todos los títulos aristocráticos, fundados en superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano, sólo quedará entre los hombres un título de superioridad, o de igualdad aristocrática, y ese título será el de obrero. Ésta es una aristocracia imprescriptible, porque el obrero es, por definición, "el hombre que trabaja", es decir, la única especie de hombre que merece vivir. Quien de alguna manera no es obrero debe eliminarse, o ser eliminado, de la mesa del mundo; debe dejar la luz del sol y el aliento del aire y el jugo de la tierra, para que gocen de ellos los que trabajan y producen: ya los que desenvuelven los dones del vellón, de la espiga o de la veta; ya los que cuecen, con el fuego tenaz del pensamiento, el pan que nutre y fortifica las almas. "

José Enrique Rodó.

(Palabras finales del discurso pronunciado en el acto de inauguración del "Círculo de la Prensa" de Montevideo, el 14 de abril de 1909.)

lunes, 12 de junio de 2017

Migrantes

La balsa de la Medusa

·

Hablar de los héroes y no de las

víctimas, hablar del coraje admirable de voluntarios y marinos, es una

admirable manera de no hablar de los muertos.

En el cuadro La ‘Balsa de la Medusa’

conviven los vivos y los muertos, la esperanza y la desesperación, las olas

encrespadas y las nubes.

Sin saberlo, quizá sin sospecharlo,

Théodore Géricault también había pintado el futuro, las hecatombes de África

y la vergüenza de Europa.

‘La Balsa de la Medusa’, 1819, oleo sobre lienzo de Théodore Géricault (Museo del Louvre, París). / Wikipedia

Hay muchas maneras de hablar del último naufragio frente a las

costas de Libia, pero la mejor manera de hacerlo es no hablar, es hablar de

otra cosa. Decir, por ejemplo, como ha hecho la mayoría de periódicos e

informativos, que se trata de una de las

mayores operaciones de rescate marítimo en el Mediterráneo, con más de catorce

embarcaciones implicadas, entre ellas una fragata

española, y más de 2.300 vidas salvadas. Por desgracia, no se

trata de una cifra excepcional: la semana pasada casi 2.900 migrantes fueron

rescatados por guardacostas italianos y libios tras el naufragio de más de una

docena de lanchas neumáticas.

Hablar

de los héroes y no de las víctimas, hablar del coraje admirable de voluntarios

y marinos, es una admirable manera de no hablar de los muertos. Un escamoteo

literario semejante al de nombrar a Libia en lugar de nombrar a Italia, a Francia

y a España, la metonimia fantástica de señalar al Mediterráneo en lugar de

señalar a Europa, la ventaja de decir simplemente “Libia” en lugar de ponerse a

explicar el derrocamiento de Gadafi,

promovido desde Occidente por Obama y Sarkozy,

y la interminable guerra civil que ha provocado docenas de miles de muertos y

cientos de miles de desplazados. Enumerar las pateras, las lanchas y las

barquichuelas en vez de enumerar los mercados, las plazas donde hoy, ahora

mismo, en la segunda década del siglo XXI, se están vendiendo esclavos humanos.

Subrayar el color de la piel, el desastre de origen, las diversas catástrofes

circunstanciales, los adjetivos bélicos, geográficos, médicos y forenses.

En

junio de 1818 Théodore

Géricault se

afeitó la cabeza y se encerró en su estudio durante más de un año para

enfrentarse a uno de los mayores empeños de la historia del arte, un lienzo

monumental, de cinco metros por siete, comparable a los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, a los Fusilamientos del Dos de Mayo de Goya o al Guernica de Picasso.

Géricault se inspiró en la tragedia de La

Medusa, una fragata francesa guiada por un capitán incompetente que

embarrancó contra el arrecife de Anguin, frente a la costa de Mauritania. Las

tormentas, el hambre, la sed y la brutal lucha por la supervivencia provocaron

una verdadera matanza entre los supervivientes que al final desembocó en un

verdadero terremoto político. En la pintura conviven los vivos y los muertos,

la esperanza y la desesperación, las olas encrespadas y las nubes oscuras, el

aullido del viento y la fragilidad del horizonte. El cuadro le proporcionó fama

y fortuna, pero en el lecho de muerte, cuando alguien le mencionó aquel lienzo

que había cambiado el rumbo de la pintura occidental, Géricault dijo con desdén:

“Bah, una viñeta”.

Sin

saberlo, quizá sin sospecharlo, también había pintado el futuro, las hecatombes

de África y la vergüenza de Europa, los blancos y los negros juntos en el mismo

barco, los cuerpos musculosos que delatan la supervivencia del más fuerte, los

cadáveres con que se alimentaron los náufragos durante la travesía, la carne

que comieron, la sangre que bebieron. Salvo el hombre angustiado que se gira un

momento hacia sus compañeros y el anciano que sujeta a uno de los muertos con

la mirada perdida, todos los demás personajes están de espaldas al público, de

espaldas a la historia, a los horrores que han dejado atrás, al hambre, a la

guerra, al canibalismo, a esa orgía de espanto y destrucción que llamamos

progreso. La Medusa es también el monstruo mitológico cuya mirada convierte al

espectador en piedra. Somos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos y

nuestros nietos, quienes viajamos a bordo de esa lancha, es la humanidad entera

la que está llamando a gritos desde la balsa de La Medusa.

lunes, 5 de junio de 2017

Juan Goytisolo

El escritor español Juan Goytisolo ha muerto ayer en Marrakech a los 86 años.

Discurso íntegro de Juan

Goytisolo, Premio Cervantes 2014, al recoger el galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el 23 de abril de 2015.

A la llana y sin rodeos.

"En términos generales, los

escritores se dividen en dos esferas o clases: la de quienes conciben su tarea

como una carrera y la de quienes la viven como una adicción.

El encasillado en las primeras

cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a triunfar. El de las

segundas, no. El cumplir consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la

adicción le procura beneficios materiales, pasa de la categoría de adicto a la

de camello o revendedor. Llamaré a los del primer apartado, literatos y a los

del segundo, escritores a secas o más modestamente incurables aprendices de

escribidor.

A comienzos de mi larga

trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en

la vanagloria de la búsqueda del éxito -atraer la luz de los focos, "ser

noticia", como dicen obscenamente los parásitos de la literatura- sin

parar mientes en que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad

efímera y otra muy distinta la modernidad atemporal de las obras destinadas a

perdurar pese al ostracismo que a menudo sufrieron cuando fueron escritas.

La vejez de lo nuevo se reitera a

lo largo del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo de la

fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena a toda manipulación

y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas: puede dormir

durante décadas como La regenta o durante siglos como La lozana andaluza.

Quienes adensaron el silencio en

torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía

hasta la publicación del Quijote no podían imaginar siquiera que la fuerza

genésica de su novela les sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras

ni épocas.

"Llevo en mí la conciencia

de la derrota como un pendón de victoria", escribe Fernando Pessoa, y

coincido enteramente con él. Ser objeto de halagos por la institución literaria

me lleva a dudar de mí mismo, ser persona non grata a ojos de ella me

reconforta en mi conducta y labor.

Desde la altura de la edad,

siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua,

como una inútil celebración.

Mi condición de hombre libre

conquistada a duras penas invita a la modestia. La mirada desde la periferia al

centro es más lúcida que a la inversa y al evocar la lista de mis maestros

condenados al exilio y silencio por los centinelas del canon nacionalcatólico

no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y

ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando menos se la espera.

Como dijo con ironía Dámaso

Alonso tras el logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado

Góngora, ¡quién pudiera estar aún en la oposición! Mi instintiva reserva a los

nacionalismos de toda índole y sus identidades totémicas, incapaces de abarcar

la riqueza y diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como un

salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes nacionalidad cervantina.

Me reconozco plenamente en ella.

Cervantear es aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido con la

cabeza cubierta con un frágil yelmo bacía.

Dudar de los dogmas y supuestas

verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la

uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo

globalizado de hoy y la previsible reacción violenta de las identidades

religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias.

En vez de empecinarse en

desenterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara

al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería

mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras su rescate laborioso

de Argel?

¿Cuántos lectores del Quijote

conocen las estrecheces y miseria que padeció, su denegada solicitud de emigrar

a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas,

difícil acomodo en el barrio malfamado del Rastro de Valladolid con su esposa,

hija, hermana y sobrina en 1605, año de la Primera Parte de su novela, en los

márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad?

Hace ya algún tiempo, dedique

unas páginas a los titulados Documentos cervantinos hasta ahora inéditos del

presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902 con el propósito, dice, de

que "reine la verdad y desaparezcan las sombras", obra cuya lectura

me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas fehacientes y a otras

indagaciones posteriores, la verdad no se ha impuesto fuera de un puñado de

eruditos, y más de un siglo después las sombras permanecen.

Sí, mientras se suceden las

conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que engordan a

la burocracia oficial y sus vientres sentados, (la expresión es de Luis

Cernuda) pocos, muy pocos se esfuerzan en evocar sin anteojeras su carrera

teatral frustrada, los tantos años en los que, dice en el prólogo del Quijote,

"duermo en el silencio del olvido": ese "poetón ya viejo"

(más versado en desdichas que en versos) que aguarda en silencio el referendo

del falible legislador que es el vulgo.

Alcanzar la vejez es comprobar la

vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas, esa "exquisita mierda de la

gloria" de la que habla Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas

inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de Macondo.

El ameno jardín en el que transcurre

la existencia de los menos, no debe distraernos de la suerte de los más en un

mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a

la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la

injusticia, la pobreza y el hambre.

Es empresa de los caballeros

andantes, decía don Quijote, "deshacer tuertos y socorrer y acudir a los

miserables" e imagino al hidalgo manchego montado a lomos de Rocinante

acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la Santa Hermandad que

proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería

financiera o, a Estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que

él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas

socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el

ansia de libertad.

Sí, al héroe de Cervantes y a los

lectores tocados por la gracia de su novela nos resulta difícil resignarnos a

la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes

desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que

actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará

siempre un refrán para defenderla.

El panorama a nuestro alcance es

sombrío: crisis económica, crisis política, crisis social. Según las

estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra Marca España

vive hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo inferior a la del

nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no

puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo.

No se trata de poner la pluma al

servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento

contestatario de esta en el ámbito de la escritura. Encajar la trama novelesca

en el molde de unas formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la

irrelevancia y una vez más, en la encrucijada, Cervantes nos muestra el camino.

Su conciencia del tiempo

"devorador y consumidor de las cosas" del que habla en el magistral

capítulo IX de la Primera Parte del libro le indujo a adelantarse a él y a

servirse de los géneros literarios en boga como material de derribo para

construir un portentoso relato de relatos que se despliega hasta el infinito.

Como dije hace ya bastantes años,

la locura de Alonso Quijano trastornado por sus lecturas se contagia a su

creador enloquecido por los poderes de la literatura. Volver a Cervantes y

asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la

lección del Quijote.

Al hacerlo no nos evadimos de la

realidad inicua que nos rodea. Asentamos al revés los pies en ella. Digamos

bien alto que podemos. Los contaminados por nuestro primer escritor no nos

resignamos a la injusticia."

sábado, 6 de mayo de 2017

jueves, 6 de agosto de 2015

Rosa de Hiroshima

Piensen en las criaturas

mudas, telepáticas

piensen en las niñas

ciegas, inexactas

piensen en las mujeres

rotas, alteradas

piensen en las heridas

como rosas cálidas

Pero ¡oh! no se olviden

de la rosa, de la rosa

de la rosa de Hiroshima

la rosa hereditaria

la rosa radioactiva

estúpida e inválida

la rosa con cirrosis

la anti-rosa atómica

sin color, sin perfume

sin rosa, sin nada.

mudas, telepáticas

piensen en las niñas

ciegas, inexactas

piensen en las mujeres

rotas, alteradas

piensen en las heridas

como rosas cálidas

Pero ¡oh! no se olviden

de la rosa, de la rosa

de la rosa de Hiroshima

la rosa hereditaria

la rosa radioactiva

estúpida e inválida

la rosa con cirrosis

la anti-rosa atómica

sin color, sin perfume

sin rosa, sin nada.

Vinícius de Moraes

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

"

"